森と町をつなぐ力 |一般社団法人もりまちレジリエンスの挑戦

徳島の森と町をしなやかにつなぎ、災害に強く、持続可能な地域をつくる。そんな壮大な目標を、足元の一歩から着実に進めている団体があります。それが一般社団法人もりまちレジリエンス。

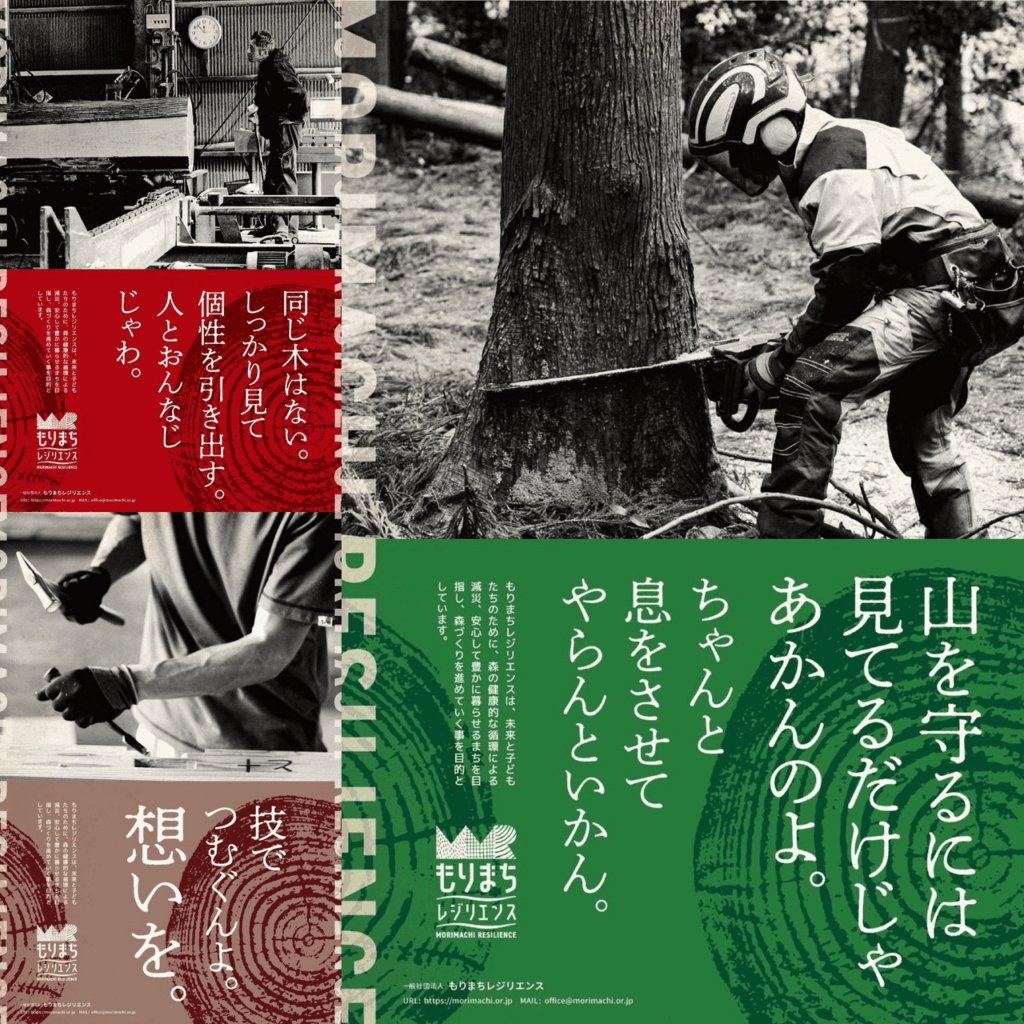

代表理事は、建築業 「株式会社誉建設」 を率いる鎌田晃輔さん。建築、重機、林業、製材という異なる専門性を持つ仲間とともに、地域資源の循環とコミュニティのレジリエンス(しなやかな回復力)を築いています。

地域防災の現場から芽吹いた「もりまち」

もりまちレジリエンスの物語は、鎌田さんが地元・徳島市国府町で自主防災連合会の事務局長を務めた経験から始まります。

徳島市国府地区5000世帯を束ねる組織ですが、活動の中心は高齢者。平均年齢70代という現実に、鎌田さんは強い危機感を覚えました。

「このままでは非常時に動けない。子どもや若い世代が地域の安全に関わる仕組みをつくらないと…」

そうして始めたのが、小中学校での防災出前授業や、中学校の防災クラブ活動。やがて高校生になっても活動に関わり続ける生徒も現れます。「平時のつながりが非常時の命を守る」 という信念が、この時に形づくられました。

出会いがつないだ異業種の力

防災活動の延長で鎌田さんは、国府町商工会青年部で井貝さんと出会ったことが、大きな転機でした。防災や地域の話を重ねる中で 「同じ思いを持っている人が他にもいる」 と気づき、大久保さん、大岡さんとつながっていきます。気づけば、それぞれの専門性を生かし合える、力強い仲間の輪ができていたのです。

・井貝さん(有限会社井貝重機):重機リースとオペレーター派遣業の2代目。災害現場での機動力と技術が強み。

・大久保さん(大久保林産業株式会社):子どもの頃から父と共に山に入り、伐採・素材生産を担う。県「未来林業委員会」メンバー。

・大岡さん(株式会社阿波林材):徳島を代表する製材会社の3代目。全国に販路を持つ木材流通のキープレイヤー。

全員が地元出身で、それぞれの事業を地域の森とまちのために活かしたいという強い想いを共有し、一般社団法人もりまちレジリエンスを設立しました。

森から暮らしへ、川上から川下へ

もりまちレジリエンスの活動の核にあるのは、山で育った木を最後まで責任をもって生かし切る、一貫した循環の仕組みです。

まずは行政や地権者と協議しながら伐採計画を立て、持続可能な形で山から木を伐り出します。その木は、林業事業体としての自分たちや仲間の手によって集材され、信頼する製材所で建材や家具材へと加工されていきます。さらにそこから、工務店の現場や公共施設、地域のイベント用資材として活用され、暮らしの一部へと姿を変えるのです。

山から伐られた木が、まちの暮らしや人々の活動を支える形にまでつながっていく。もりまちレジリエンスは、この流れを地域の中で完結させることで、木の価値を高め、森とまちの両方を持続的に育てようとしています。

ウッドショックを乗り越えたローリングストック

2021年3月、世界的な木材価格の高騰と供給不足、いわゆるウッドショックが日本の建築業界を直撃しました。輸入材に依存していた多くの工務店や建設会社では、資材が届かず工期が大幅に遅れる、あるいは見積もりを何度も変更せざるを得ないといった混乱が広がりました。

家づくりを楽しみにしていた施主にとっても 「完成がいつになるかわからない」 「予算がどこまで膨らむかわからない」 という大きな不安がのしかかりました。

そんな中で、もりまちレジリエンスのネットワークは違いました。彼らは以前から「ローリングストック」という考え方を取り入れ、地域の森で伐った木材を適切に保管・循環させていました。つまり、必要なときに必要な分だけ使えるよう、平時から木材を地域で備蓄していたのです。

この仕組みがあったことで、全国の工務店が資材確保に奔走する中でも、価格据置率ほぼ100%、工期遅延ゼロを実現。顧客から 「本当に助かった」 と感謝されました。

単に「資材が足りた」というだけでなく、この経験は、地域の森を守り、地産地消の循環を築くことがいかに社会全体の安心につながるかを実証した出来事でもありました。

鎌田さんはこう振り返ります。

「危機の時にこそ、地域で回す仕組みの強さが証明されました。外に頼らなくても、自分たちの森がある限り、暮らしを支えることができる。これは地域の誇りでもあります。」

ウッドショックをきっかけに、もりまちレジリエンスの活動は 「環境保全」 や 「地域産業振興」 だけでなく、「社会の安心を守る仕組み」 としての意味を一層強めているのです。

森の価値をひらく ― もりまちハートプロジェクトと地域教育

もりまちレジリエンスが大切にしているのは、「木を切って売る」だけでは終わらせないこと。森の価値を地域に拓き、人と森との関係をもう一度編み直すために、多彩な取り組みを続けています。

その代表的な活動が 「もりまちハートプロジェクト」 です。植林や間伐といった山仕事の体験に加え、子ども向けの木育ワークショップ、さらにはチェーンソーの安全講習会まで企画。年に数回の開催ながら、参加者は延べ300人にのぼります。参加した親子からは「森の中で汗をかきながら作業をしたら、木や山がぐっと身近になった」という声も多く、森と暮らしをつなぐ貴重な機会になっています。

また、公共空間にも地元の木を届けています。駅には間伐材を活かしたベンチを寄贈し、動物園や地域イベントでは木工ワークショップを開催。普段は「木を意識することが少ない」という人も、自然と木に触れ、森の存在を感じることができるようになりました。

教育との連携も積極的です。城西高校のインターンシップや神山中学校の職業体験、防災授業などを通して、中高生に林業や地域の現場を体感してもらう機会を提供し、将来の担い手育成にもつながっています。

さらに、県職員の研修も受け入れています。実際に現場を見てもらうことで、行政の人々も林業のリアルを理解できる。机上の数字だけでは分からない現場感覚が、施策づくりに活かされているのです。

こうした一つひとつの取り組みは、森の価値を再発見し、地域の未来に根を張る種まきでもあります。

林業現場の課題と挑戦

どんなに理想を掲げても、現場には厳しい現実があります。もりまちレジリエンスも例外ではありません。

まず大きな壁は、伐採現場の確保です。山そのものは豊富にあるものの、実際に木を切るには区画ごとに細かい申請手続きが必要です。地権者の理解を得るまでに時間がかかることも多く、山に入るまでに何カ月も要してしまうこともあります。「木が立っているのに、切れない」 という矛盾は、現場の大きなストレスのひとつです。

さらに、林業機械への投資も課題です。最新の重機やプロセッサーは1台で数千万円規模。林業機械の導入は大きな負担になります。もりまちレジリエンスでは幸い、協力企業である重機リース会社の支援を受けてリース利用ができていますが、こうした協力関係がなければ自己資金や補助金に頼らざるを得ません。良い取り組みを広げようとしても、同じ条件がそろう地域ばかりではなく、実現の難しさが現実として横たわっています。

そして、避けて通れないのが人材不足です。伐採や集材を担う若手の重機オペレーターや素材生産者は、全国的に減少の一途。きつい、危険、収入が安定しないといったイメージも根強く、人材の確保は簡単ではありません。もりまちレジリエンスは、職業訓練や体験学習を通じて若者に林業の魅力を伝え、同時に働きやすい条件整備にも取り組んでいます。

課題は山積していますが、それを 「仕方がない」 で終わらせるのではなく、一つひとつに挑みながら仕組みを整えていく。そこにも、もりまちレジリエンスの「しなやかな強さ」が表れています。

未来へのビジョン

鎌田さんが思い描く未来は、決して遠い理想ではなく、日々の小さな積み重ねから生まれるものです。「日々の選択と決断の積み重ねが未来をつくる。子どもたちや次の世代が 『徳島に住みたい』 と思える地域、社会を目指しています。」

山でお湯を沸かして食べるカップラーメンのように、小さな喜びを日常で味わえる地域を目指し、何気ない時間の中に幸せを見いだせる暮らし。それこそが、地域で生きる価値であり、もりまちレジリエンスが守りたい「豊かさ」です。

さらに、その未来像は地域にとどまりません。今取り組んでいる 「山からまちまで木を循環させる仕組み」 を、他の地域や海外にも広げていきたいという構想があります。例えば、東南アジア市場へ国産材を流通させ、現地の需要と日本の森林資源をつなげること。

地域の山を守ることから始まった挑戦が、やがて世界へつながり、次世代の暮らしや働き方を支える基盤になる。その未来はまだ道半ばですが、確かな足取りで形になりつつあります。

若者へのメッセージ

鎌田さんは、地域の未来を担う若い世代にこんな思いを託しています。

「田舎で働くのは、想像以上にかっこよくて楽しい。若いうちに一度は外の世界に出て経験を積み、その視点で地元を見直してほしい。戻ってきたら、地域を守るだけじゃなく、もっと楽しく、より良くしてほしい。」

都会で働くことや海外に挑戦することは、決して 「地域を諦める」 ことではありません。むしろ、そこで得た新しい価値観やスキルは、地元に帰ってきたときに必ず生きてきます。外の世界を知ったうえで地元を見ると、「当たり前」 と思っていた山や川、地域の人のつながりが、どれほど豊かでかけがえのないものかに気づけるはずです。

そして戻ってきたときには、「守る」 だけではなく、もっと自由な発想で地域を面白くしてほしいと鎌田さんは言います。林業も建築も、農業も観光も、まだまだ新しい挑戦の余地があります。仲間と一緒に仕掛ければ、地域の暮らしはもっと楽しく、もっと誇れるものに変えていける。

田舎には「不便さ」もあるけれど、その分、自分の行動やアイデアがダイレクトに地域を変えていく力になる。そうした実感を味わえることこそが、田舎で働く一番の魅力なのです。

もりまちレジリエンスの挑戦は、森とまち、人と人、そして過去と未来をしなやかにつなぐ架け橋です。その活動は静かに、しかし確実に徳島の風景と暮らしを変えていくでしょう。

そしてその波は、やがて地域を越えて広がり、時代を超えて繋がっていきます。子どもたちが誇りをもって地元を語れる未来、若者が 「ここで生きたい」 と心から思える地域。森に入れば小さな幸せを見つけ、まちに戻ればその木が暮らしを支えていることを感じられる社会。もりまちレジリエンスは、そんな未来を一歩ずつ形にしているのです。